高血圧というと減塩というイメージ。

最近では減塩を意識した調味料なども増えてきました。

では、なぜ減塩食が必要なのでしょうか?

高血圧と塩分の摂取には大きな因果関係があります。

今回は、「高血圧|減塩」について解説していきたいと思います。

高血圧と塩分摂取の関係について

塩辛い食事をすると喉が渇いた経験はありませんか?

塩分を過剰に摂取すると血液中の塩分濃度を下げる為に体が水分を欲します。

水分をたくさん摂ると血液の量が多くなり、血管に圧力がかかります。

この状態を高血圧といいます。

高血圧は血液を流れる血管に負担が大きく、動脈硬化や心筋梗塞などの原因になります。

塩分を多く摂取するということは、尿として老廃物を出す腎臓の機能の低下も引き起こします。

腎不全の原因や胃ガンや心不全など様々な病気の原因にもなります。

1日の塩分量の目安について

では、1日に何グラムまでの塩分摂取が望ましいのでしょうか?

厚生労働省(日本人の食事摂取基準2020年版)が推奨する1日の塩分量は男性7.5g、女性は6.5g未満です。

また日本高血圧学会が定める摂取基準は1日6g未満です。

しかしWHO(世界保険機関)が推奨する健康的な人の塩分摂取量1日5g未満です。

日本人の1日に摂取する塩分量は?

平成30年の国民健康栄養調査によると日本人男性は平均11g、女性でも9.3gの塩分量を1日で摂取しています。

これはWHOの世界基準の約2倍の水準ですね。

ちなみに、日本高血圧学会が推奨する1日の塩分6g未満という数字は、外食のラーメンやうどん1杯の塩分量とほぼ同じ量です。

また、一般的に和食はヘルシーで栄養バランスが良いと言われていますが、使われている醤油や味噌などの、日本古来の発酵調味料は塩分が非常に高いとう欠点があります。

過剰な塩分摂取は様々な病気の原因となります。

この機会に減塩食を始めてみてはいかがでしょうか。

減塩食をはじめよう

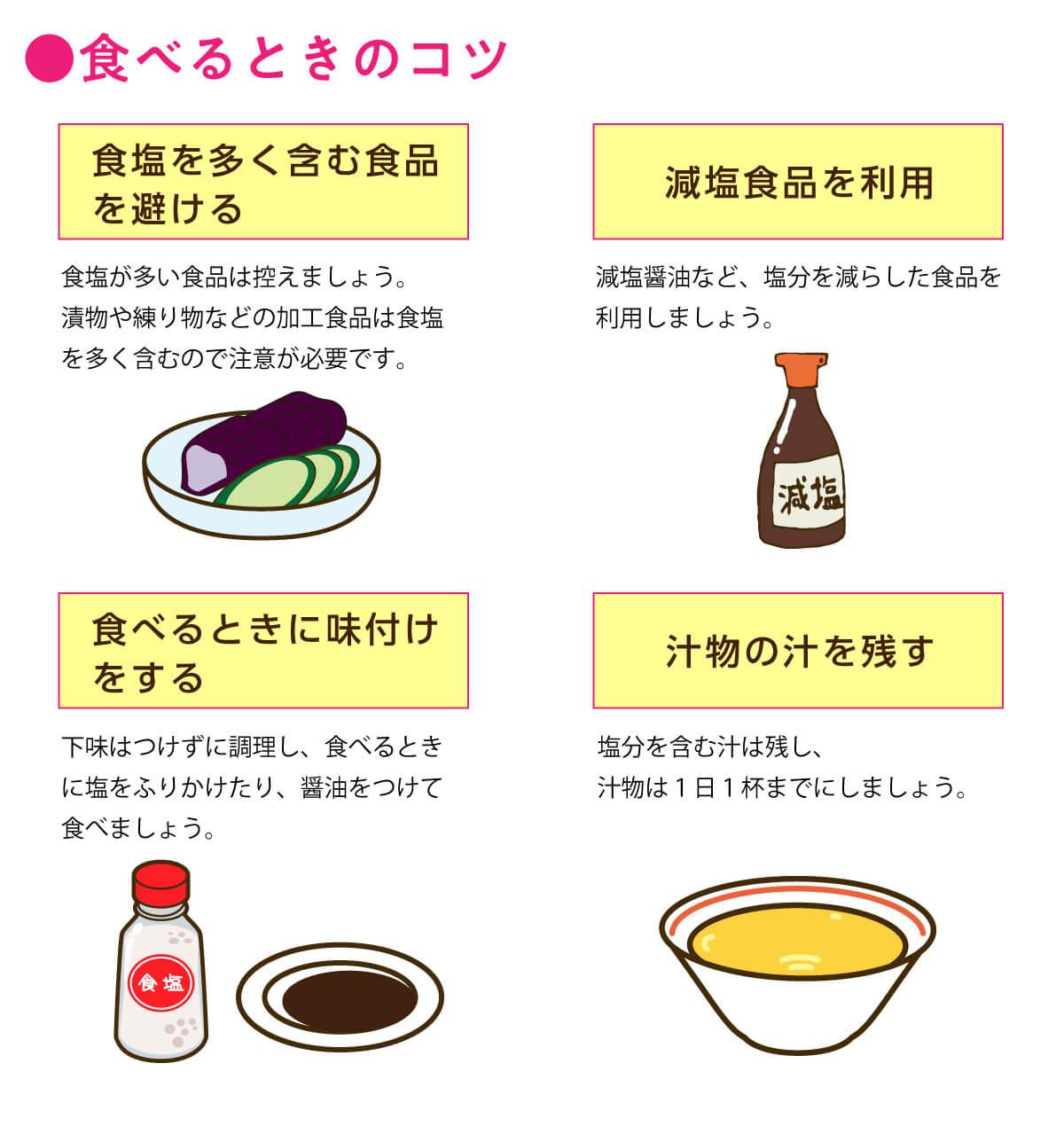

無理なく出来ることからはじめることが減塩食への1歩です。

どれなら実践できそうですか?

何気ない日常の食生活にたくさんの塩分が潜んでいます。

お漬物やお味噌汁を摂り過ぎてはいませんか?

またソーセージやちくわ、かまぼこなどの加工食品には塩分が多いので、摂り過ぎは注意が必要ですね。

減塩食を意識する事で、塩分の多い食事を少しずつ減らしていきましょう。

減塩食を作るポイント

しっかり出汁をとりましょう

かつおや昆布、いりこ等でしっかり出汁をとります。

出汁の旨味で味わいが増し、塩分を減らしても満足度があります。

昆布と鰹節、椎茸と昆布、など2種類以上を組み合わせると、旨味の相乗効果で旨味が何倍にも増します。

また最近では水にすぐ溶ける顆粒タイプの食塩不使用のだしの素なども多数販売されています。

食材は新鮮な旬のものを使いましょう

新鮮な素材や旬の素材は、食材そのものの旨味や風味が強いので料理にメリハリがつきます。

またトマトや玉ねぎ、にんにくにはグルタミン酸と呼ばれる旨味成分がたっぷり入っているので塩分の少なさをカバーしてくれる強い味方です。

甘みも上手に使いましょう

たまには甘いスイーツや冷たいゼリーなどを食事に添えて献立に味の変化をつけましょう。

また、塩分を少なくする分少し甘みを加えて、減塩食の味気なさをカバーする事もできます。

カロリーオフの乳酸菌や人口甘味料など上手に活用しましょう。

ハーブやスパイスを活用しましょう

ハーブやスパイス、香味野菜などを賢く料理に取り入れることで 塩食を美味しく食べることができます。

唐辛子やスパイシーなものを使うと味に適度な刺激が加わり、 薄味でも満足のいく仕上がりになります。

まとめ

いきなり食生活を変えることは難しいことです。

野菜を増やす、減塩調味料を買ってみる、など、できそうなことから徐々に減塩を進めていきましょう。

今回は、「高血圧|減塩」について解説しました。